Desde muy joven sintió la llama del idealismo nacionalista. Sus padres militaban en un partido independentista y ello creó un caldo de cultivo que la hizo embeberse de los principios fundamentales del imaginario.

Ya en el instituto tuvo llamadas de atención por los altercados ideológicos que originaba, pues solían terminar con violencia aunque ella siempre intentaba utilizar la palabra como arma.

Él oteaba desde la distancia aquellas trifulcas. Observaba y callaba. Le parecía muy interesante su tenacidad al defender su argumentario. Le producían una mezcla de sofisticación y curiosidad que lo tenía obnubilado.

Pero jamás le había dirigido la palabra. Ni se le ocurría. ¿A una izquierdista radical independentista? Ni loco. Alguna mirada sí se habían cruzado, aunque siempre era él quien la bajaba cuando ella la mantenía firme. Desconocía si despertaba algún interés en ella, quizás lo encontraba demasiado fascistoide.

Él había recapacitado tanto sobre cuánto le atraía, que había llegado a imaginar su purificación, manteniendo sus esencias: inteligencia, capacidad de palabra, belleza y actitud, y eliminando únicamente sus ideas independentistas. Una perfección ideal, que nunca sucedería.

Y cuando imaginaba esa perfección, se abstraía incluso del lugar en que se encontrase.

Hasta que un día ella lo pilló en pleno éxtasis imaginario. Y como la observaba sin mirarla, no se le ocurrió otra forma mejor para despertarlo de aquel trance que darle un beso.

Uno sin ideales, sin análisis ni profundidad política. Simplemente espontáneo.

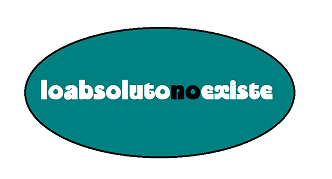

La reacción de él fue cuestionarse, cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, si la espontaneidad y el independentismo podían coexistir en una misma conciencia. Reflexión muy sesuda que generó la sonrisa en la cara de ella cuando, para romper el bucle en el que se había metido le soltó:

«¡Venga, españolazo, que la libertad y la independencia no se contagian por la saliva!»